عماد جبار: أيام مع أستاذي الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

- Seagulls Post Arabic

- 13 فبراير 2025

- 6 دقيقة قراءة

عماد جبار: أيام مع أستاذي الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

يأتيني في الحلم كثيراً

يسألني ما كان بذاك المكتب يسألني

إن كنت كتبت جديداً

يبعد عنه هموم اليوم ويسمعني

يأتيني في الحلم مريضاً

وإلى النصف مغطَّىً بشراشف مستشفى

مكدوداً

لا يقدر أن يرفع كفّا

ويقول:

أخيراً من ألم الأخطاء

ومن حسد الحسّاد سأشفى

سأغادر هذا العيش-المنفى

وأعود إلى البيت

هناك أرى أمي

والأمطار على "شيلتها" تهمي

سأعود كقطرة ماء الغيم

كقطرة ماء الغيم

وأصفى

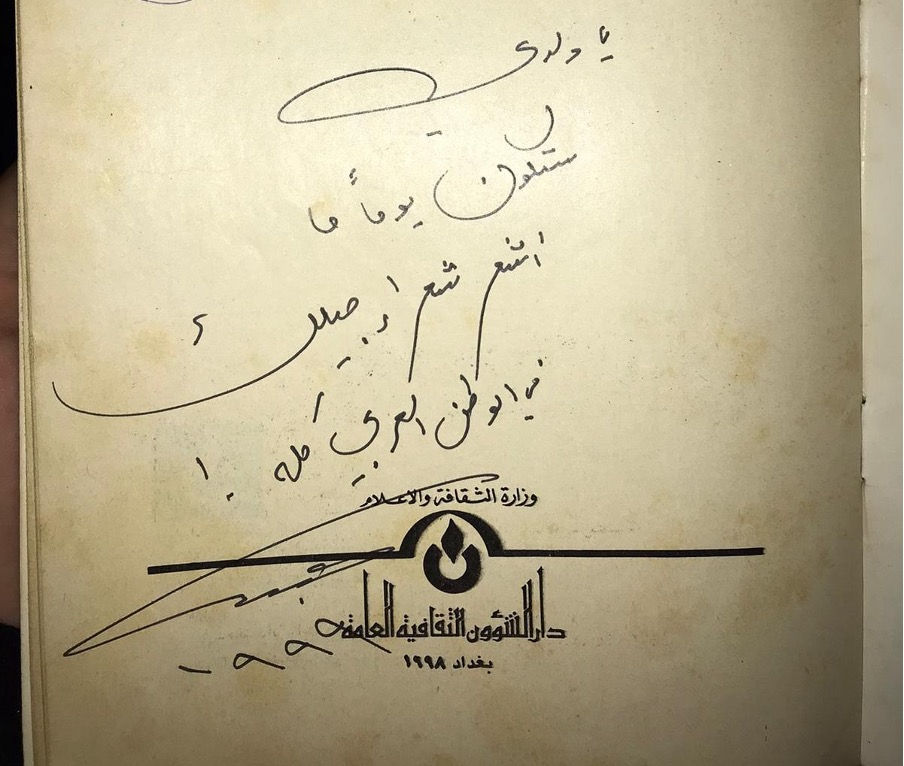

عام 1998

بهذه الكلمات رثيته، بعد وقت طويل من وفاته، بقصيدة قصيرة بلا ادّعاء، أوجزت فيها موقفي منه، ومأزقه الذي ظل يلاحقه إلى الآن. مأزقه الذي أسرّني به مرة وقال: يا عماد أجمل ما فيك أنك لم تساوم على الشعر ...لكني (وهو يشير باصبعه إلى قلبه بألم كبير وأسف) ساومت على الشعر. كلمات بسيطة تليق بحميمية العلاقة بيننا، بين المعلم وتلميذه. لم أكتب على الدرجة ذاتها التي كتب بها قصائد العمود العملاقة. لأني لم أستطع امتلاكها فهو يتفجر بروح اللغة العالية التي ربما دفعه إليها كونه ابن الطائفة الصابئية الصغيرة المهمشة. ربما كان هذا الطموح الصابئي لإثبات الذات في مجتمع ذي غالبية مسلمة، الطموح الذي توقده جذوة الشاب الذي صار بطلا للملاكمة بوزن الريشة. وهذا الإنتماء الصابئي قد يكون هو من أورث فيه الشعور بالضعف حين لم يستطع الصمود أمام المغريات وصار شاعراً مقرباً من صدام حسين، وربما تكون هناك أسباب نفسية أخرى لذلك.

بعد أن تخرجت مهندساً من الجامعة التكنولوجية، كان لي صديق تخرج منها أيضاً، وكان صديقاً لولديه. كنت أسمع بهما وقد كان يسبقانني بعام في الدراسة، وقد اقترح هذا الصديق أن يوصل مخطوط ديواني إلى واحد من ولديه لكي نرى رأي الأستاذ في ما أكتب. وافقت على ذلك، لكن كان هناك حاجز بيني وبين الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد وشعره، إذ كنت أراه على التلفاز أيام الحرب مع إيران. شيء ما في داخلي يرفض أن آخذ رأيه أو أن أقترب منه، وهو دور الشاعر في الحرب الظالمة التي كانت تأكل أبناءنا، حين كنت أرى قطع قماش النعي السود على جدران البيوت وفي رؤوس الأزقة.

انتظرت شهرين أو ثلاثة، ثم عاد صديقي لتذكير ابنه بتأخر الديوان، وإذا به ذات ليلة يقول لي إن الأستاذ يريد أن يراك، وقد ضرب موعداً في التاسعة ليلاً. ذهبنا أنا وصديقي إلى بيته الفخم على أحد فروع نهر دجلة في حي القادسية، حيث يسكن الوزراء، وحيث تمتلىء المنطقة بالعسكر المخيفين. كان الليل يطبق على المدينة في عام 1993، في ليلة من ليالي الحصار الإقتصادي. وكان البيت كبيراً ومخيفاً لشاب من طرف بغداد الثاني المليء بالفقراء والمهملين. سلّم علينا كلينا، لكنه سلم عليّ بحرارة وابتسامة عميقة في وجهه وعينيه. سمعت لأول مرة صوت كلب من نوع الكلب الذئب، لكن الأستاذ نهر الكلب المزعج بشدة ليدخلنا إلى بيته ثم يطلب منا الصعود إلى الطابق الثاني لغرفة المكتبة. سلّمٌ خشبي مرهف وأنيق، والمكتبة أخذت أنفاسي وأنا أراها، بزجاجها وخشبها الأبنوس الفاخر. جلس هو على مكتبه ونحن، أنا وصديقي مقابله. كان مكتبه من الخشب الأبنوس أيضاً، وقد كانت عليه أوراق وحاويات أقلام، وكل شيء كان مرتّباً بعناية.

هل أقول إن تلك الليلة كانت من أجمل ليالي حياتي؟ فتح الأستاذ دفتري الذي صنعته من أوراق بيض كتبت على كلا وجهي الورقة قصائدي (التي لا أعترف بها الآن) وبدأ يقرأ باعجاب جعلني أطير في السماء، حتى أني أحسست أني الكائن الوحيد الذي يرفرف في تلك السماء، ولا ينازعه على زرقتها كائن آخر.

لم أكن أصدق أن هذا الشاعر العملاق حين يقف على المنصة، في الحقيقة قصير القامة جداً. كنت أراه على التلفاز حين يصعد إلى المنصة لا يقرأ قصيدته مباشرة، إنما يتوقف قليلاً، ولا يسلّم على الجمهور كما نرى الآن من الشعراء، وربما تعلّمت منه هذا دون أن أعي ذلك. كان يبتسم لي وقد بدأ يقرأ قصائدي عليّ، وأنا منتشٍ، وهو يشعرني أني أفضل شاعر في العالم، بل قالها فعلاً: عماد أنت تكتب أفضل مني حين كنت في عمرك. ظل يقرأ القصائد ويبدي إعجابه ويهز رأسه، ثم في النهاية قال لي لماذا تكتب قصائدك على وجهي الورقة وقام متوجهاً إلى المكتبة فعرض عليّ أنواعاً من الورق لا عهد لي بها وقال خذ ما شئت من هذا الورق. لقد شعر بفقري، ربما من ملابسي حينها، وربما كتابتي على وجهي الورقة. ثم وأنا أتفحص بعينيّ العناوين في مكتبته الأنيقة، قال لي خذ ما شئت من الكتب بشرط أن ترجعها، فأخذت كتب نثر لسعدي يوسف ومجموعة أعمال طاغور، لكني لم أعدها إلى اليوم. وما أشد حرجي وهو يذكر لي مرة بعد سنين أنه فقد بعض الكتب من مكتبته، لأظل صامتاً دون إجابة. علمني تلك الليلة أن أعتني بالكتب فاقلب أوراقها برفق، ومنذها وأنا أقلب الكتب مثلما أقلب صفحات الكتاب المقدس.

تركته تلك الليلة وكانت الأرض لا تسعني، وكنت مستعداً للسير إلى ما شاء الله دون تفكير بالعودة إلى البيت. لم أنم تلك الليلة من الفرح متذكراً حقيقة الشاعر الذي لم أقرأه جيداً لكنه قرأ لي قصائد كثيرة، وكيف تواضع هذا الشاعر العملاق أمام شاعر في أول بداياته، يمزج بين النثر والشعر بنصوصه المربكة الأوزان. كيف وضع الضوء كلَّه على شاعر مبتدىء، وكيف أوقد جمرة لن تنطفىء في قلبه. وقد حزن بعد سنين أنه حمل هذا الشاعر الصغير بعبء الشعر في زمن الفقر والحصار، وكتب قصيدة مهداة إليه يتأسف على توريطه بالشعر أكثر. مرة قال له: مت جوعاً لكن لا تترك الشعر، وبشكل أو بآخر أصبحت هذه الكلمات قدره فيما بعد، إلى هذه اللحظة. كان عنوان القصيدة "ندم بحجم الموت".

بقيت أذهب إليه في مكان عمله مستشاراً في وزارة الثقافة والإعلام وانقطعت بسبب خدمتي العسكرية عنه . لكني بعد إنهاء نصفها ، خرجت ذات يوم مبكَّراً فعرجت على مكتبه بزيّي العسكري، فلم يعرفني للوهلة الأولى، وقد تفرّس بي وأنا جالس حتى عرفني. كان متشوقاً لمعرفة أخباري فأخبرته بشأن خدمتي العسكرية. وعادة ما كان يسألني هل كتبت شيئاً فقلت له قصيدة واحدة طيلة عشرة أشهر فقال أسمعني. أسمعته قصيدتي "خفارة" فذهل، وأخذني إلى غرفة شاعر آخر في الوزارة هو حسين الحسيني فقال لي اقرأ لهم القصيدة فأعجب بها الحسيني وكان معه الشاعر حميد قاسم فقال تمنيت لو أني كتبت هذه القصيدة . هكذا كانت القصيدة تبدأ:

تركت المدينة في ذمّة الناي

إنها الساعة العاشرة

سأبقى أهدهد هذي الصواريخ حتى تنام

أماميَ نافذة مقفرة

قمر ميت في سماء المعسكر

تسحبه قطط الليل

يسحبه الدود

....

إلى نهاية القصيدة

الأيام كثيرة مع أستاذي، والذكريات لا تفيها هذه الفسحة حقها، لكني عرفت من البداية شيئين في علاقتي معه. أنه متورط سياسياً وأن الكثير لا يحبونه، وهو يعرف ذلك. أنا حسمت أمري، هذا هو أستاذي الأب الحنون، الذي بكى مع قصائدي مثل طفل، والذي يخبرني عن قصص حبه وتفاصيلها بروح مراهق، والذي تعلمت منه أن أكتب قصيدة واضحة الملامح، قصيدة تنتمي إلى تقاليد الشعر العربي. كنت أستمع إليه، بحديثه الذي لا يُملُّ وصوته الفخم ذي قرار القرار (بلغة الموسيقى) وملحه ونكاته. كان الشعر العربي كله يتحدث وشعر الرواد (السياب والبريكان والجواهري ولميعة وبقية الرواد) كله أمامي، حيّاً ناطقاً ببلاغة نادرة.

مرة خيبت ظنه حين كتبت قصيدة تشير إلى قصيدته الرمزية، كما فهمتها، وهي تفصح لي عن ورطته السياسية، لكنها مغطاة بغطاء موضوعة الحب. كانت القصيدة تبدأ هكذا:

عشرين عاماً كنت أعمى

عشرين عاماً كنت بين عسى ولمّا

كنت قد قدرت الزمن ببداية علاقته بالنظام بعشرين عاماً لكني لم أسأله عن هذا، فربما أحرجه، فقد كان كلُّ شيء مرعباً تلك الأيام. حدثني عن حديث له مع صديق له عبّر فيه عن رفضه لاحتلال الكويت لكن هذا الصديق سرّب الكلام إلى الجهات السياسية فجاءته تهديدات قاسية أرعبته. خيبت ظنه لأني عنونت القصيدة "إلى شاعر" وليس له باسمه الصريح. لقد خفت من التأويل السياسي للقصيدة وربما أكون قد بالغت في خوفي.

مرة قال لي: عماد أنا أثق بشخصين آخذ رأيهما بقصائدي، يوسف الصائغ وأنت، وسأقرأ لك قصيدتي لافتتاح المربد، فقل لي رأيك. كان المربد على بعد أيام. قرأ القصيدة، وكانت قصيدة مثقلة بالأفكار السياسية المباشرة، وهي كما ظنها نبوءة عن سيطرة إسرائيل على العالم العربي لكنه توقع أن تدخل إلى العراق من أعاليه (شمال العراق). كان هذا عام 1998. قبل أن يكمل قصيدته الطويلة، كان يلاحظ انفعالات وجهي وصمتي تجاه ما يقرأ، وتوقف فجأة قائلاً: إذاً لم تعجبك القصيدة وتقول في نفسك هذا ليس أنت يا عبد الرزاق، ومزّق القصيدة ورماها في سلة المهملات تحت مكتبه. جاء يوم الإفتتاح وصعد هو بعد محمد الفيتوري فيما أذكر، وقرأ قصيدة عملاقة، وكنت جالساً بجانبه. هذه المرة كانت القصيدة عملاقة أفصح فيها كثيراً عن تمزقه بلغة رمزية مغلفة بحب العراق عمّا عاناه الناس من الحروب والمآسي والأخطاء السياسية القاتلة. هكذا بدأ يقرأ قصيدته التي سمّاها "أختام الدم " بهامة عالية، فخوراً بأنه يستعيد مسؤوليته تجاه العراق، محاولاً ترميم الأثلام في صورة الشاعر في داخله:

مرَّةً كنتُ طفلاً

وأمسكتُ كفَّ أبي

فارتجفتُ لفرطِ الأخاديد فيها

وسحبتُ يدي

قال: يا ولدي

أتمنَّى لكفّكَ أنَّ الجراحات لا تعتريها

ومضى، ومضَيتْ

نصفُ حيٍّ أنا، وأبي نصفُ مَيتْ

....

يومَ أمسكَ كفّيَ للمَّرةِ الثانيه

كنتُ ألمحْ نظرتَهُ الحانيه

وهو يسألُني

أوَ مازلتَ تجفلُ من لمسِ كفّي؟؟

....

....

ويختمها هكذا:

أختامُ مجدِكَ حتى آخر الزَّمنِ

أكفُّ أبنائكَ الدّامين يا وطني

جرحاً فجرحاً.. رسَمْنا العمرَ خارطةً

من رعشةِ المهدِ حتى رعشة الكفَنِ

ونحنُ نسألُ: هل غير الدماءِ لَنا

ختمٌ نوَثِّقُ فيهِ عشقَنا الوَثَني؟

أم أنَّنا عشقُنا لا يستقيمُ بنا

إلاّ مع الموت، أو إلاّ مع الشَّجَنِ؟

الله يا وطني.. الله يا وطني

الله يا وطني.. الله يا وطني

إلى متى نأمَلُ الدُّنيا، ونأمَنُها

ونحنُ منها بسَقفٍ غيرِ مؤتَّمَنِ؟

قبل أن أغادر بغداد إلى المجهول ودعته، ثم التقينا في عمّان لماماً، واتصلت به عدة مرات بعدها، ودافعت عن حبّي له مع اعترافي بحق الناس في رفض موقفه السياسي واحترامي لهم. كنت أحس بضعفه وتمزقه وأتألم معه بين جذب المُثُل له وإخفاقه في التوحد معها، حتى غادرَنا، ولم يبق منه إلا القصائد، شاهداً على شاعر مرهف تورط، وأنظمة قاسية متوحشة. ولم يبق لي منه إلاّ الذكريات الحانية، صوته الجهير، رشاقة خطه، أبوّته، دموعه التي نزلت وأنا أقرأ له قصائدي، وقصيدتي التي ستظل وفيّة لآثار أصابعه عليها، إلى الأبد.

تعليقات